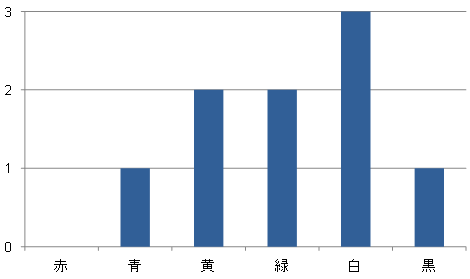

棒グラフ

棒グラフは、質的変数について、カテゴリの度数や相対度数の大小を比較するために使用されるグラフです。

量的変数をいくつかの水準に分類した「ヒストグラム」とよく似ていますが、対象としている変数の種類が異なりますので、区別する必要があります。

棒グラフ

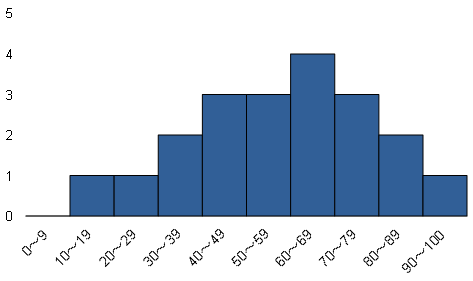

ヒストグラム

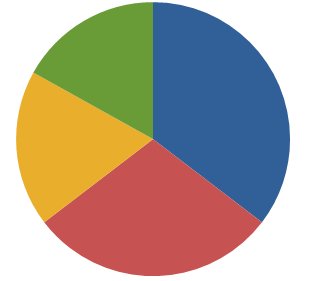

円グラフ

円グラフは、割合を示すために使用されるグラフです。

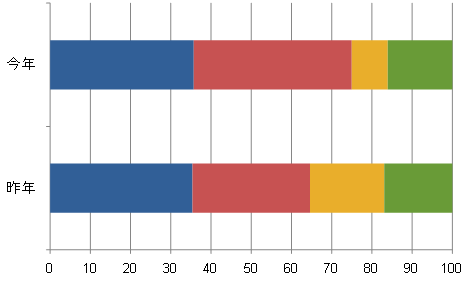

同じく割合を示すグラフとして「帯グラフ」もありますが、円グラフの方が広く使用されています。帯グラフは、複数のグラフの変化を示す際に、上下に配置して使用すると効果的ですので、どちらのグラフが適しているかは検討が必要です。

円グラフ

帯グラフ

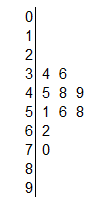

幹葉図(みきはず)

幹葉図は、データのバラツキを表現するためのグラフで、データの数が比較的少ない場合に使用されます。ヒストグラムとほぼ同じですが、元のデータが何だったのか遡ることができる点がメリットです。

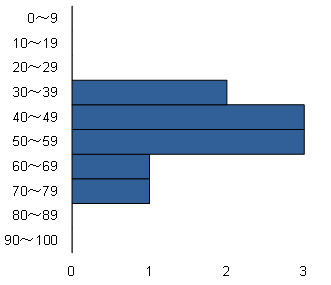

ここでは10人のテスト結果が、34、36、45、48、49、51、56、58、62、70だった場合を例に図示します。ヒストグラムと比較することで、幹葉図も理解しやすくなると思います。

幹葉図

ヒストグラム

このように、数字の羅列からでは分かりづらかった結果のバラツキが読み取れます。

まとめ

ここでは、次の3つのグラフについて紹介しました。

棒グラフ:カテゴリの度数や相対度数の大小を比較するためのグラフ

円グラフ:割合を示すためのグラフ

幹葉図 :データのバラツキを表現するためのグラフ

この他にも多くのグラフがあるため、集計結果を示す際にはどのグラフが適しているかを検討する必要があります。